从“一法多器”到“以器定法,一器多法”,孔相卿创立了现代钧瓷生产工艺体系;从经验传承到将窑变视为“高温化学反应”,孔相卿利用现代科学理念来探索钧瓷窑变规律;从钧瓷千余年流传至今的铜红釉到研制出铜系青蓝釉,孔相卿革命性地为人类陶瓷工艺、陶瓷美学开辟了一个新的境界。

创新烧制工艺,率先引入液化气窑炉,孔相卿成为钧瓷生产跨入产业化的拓荒人;创烧出以《中原壶》为代表的钧瓷系列茶具,孔相卿积极探索当代钧瓷的创新路径,再一次引领行业风潮;将钧瓷赠送给国际奥委会原主席萨马兰奇,孔相卿首次将当代钧瓷以国礼推向国际舞台,其后孔家钧窑钧瓷连续10年成为东盟国礼,闪耀世界……

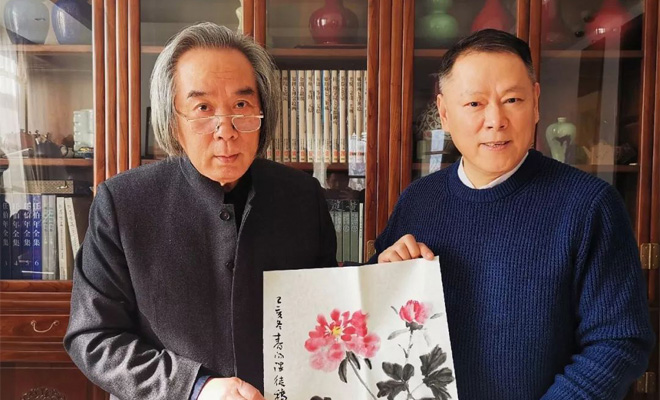

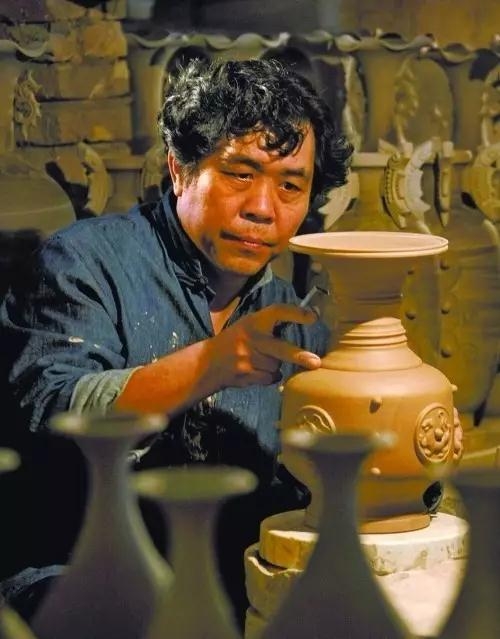

图/孔相卿

身正言忠,躬行践履。简短的文字,并不足以将孔相卿大师对钧瓷的贡献一一列举。作为在业界备受推崇的领军人物,孔相卿不遗余力地为钧瓷行业探索着未来发展的路径。这样一位大师,他的所思、所想、所做,都是钧瓷行业的一笔财富。

盛夏时节,当记者到达禹州市神垕镇孔家钧窑时,孔相卿刚刚从作坊中起身,手上、脸上泥浆点点,汗水湿透了工装。以孔大师如今的身份,怎会精心在作坊里做瓷?面对记者的疑惑,孔相卿笑言:“除了实在难以推脱的会议、应酬外,我都在工作室里,闲暇时带着年轻人打打篮球,过得很充实。”简单清洗之后,与大师一同步入茶室,泡一壶清茶,在轻松的气氛中,孔相卿大师接受了记者的采访。

当我们谈起钧瓷,我们谈什么

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”如何定位钧瓷,或许不单单是钧瓷爱好者和收藏者需要弄清楚的问题,更是钧瓷从业者亟待讨论的重要议题。

“钧瓷文化来源于生活,并逐渐上升为艺术。”在孔相卿看来,钧瓷由布衣走入宫廷,成为皇家用器,完成了由实用器向艺术品的转变。当初,民窑生产的钧瓷多为碗、盘等日用品,官窑生产的则是花盆、笔筒等器物。“皇家和士大夫阶层的介入,将钧窑提升到了一个全新的高度,在与宋代文人精神相结合之后,钧瓷由此成为一个强烈的文化符号和文化载体,并成为世界上独一无二的窑变釉瓷种,影响深远。”孔相卿说。

陶瓷艺术的产生和发展,离不开因地制宜。“本地取料,本地生产,这是陶瓷的共性之一,钧瓷也不例外。”孔相卿说。随着文化元素的不断注入,钧瓷逐渐发展,地位提升,并最终成为登上大雅之堂的陈设器。“实用器易于推广,但作为艺术品的钧瓷其烧制则是不计成本的,不仅要烧成,还要烧好,因而逐渐去功能化了。”孔相卿说,钧瓷传承千年直至今天,钧瓷易作,想要做成艺术品却很难。

当古人在最初烧制出色彩斑斓的钧瓷时,他们如何看待窑变?当“十窑九不成”的难题困扰无数钧瓷艺人时,如何破解?钧瓷窑变自然天成,但靠天吃饭、靠运气烧窑的局面如何解决?这些并不是一句简单的“我们要继承传统,开拓创新”可以一笔带过的。“钧瓷发展到今天,经历着继承、巩固和发展三个阶段,而我们现在所处的,就是钧瓷大发展的阶段。如何发展是个大问题。”孔相卿说。

不要把落后当传统

“我父亲最先提出窑变是化学反应的结果,这种观念也一直指引着我的钧瓷研究与创作。”在孔相卿看来,窑变是一门科学,是一种“高温化学反应”,反应环境不同,产生的效果也不同。因为反应环境是动态的,所以就出现了“入窑一色、出窑万彩”的钧瓷。在进行了大量的实验、探索之后,孔相卿发现在还原条件和还原环境无法完全满足的情况下,就会出现烧不成的结果。而传统的窑炉,无论是柴窑还是煤窑,都不能充分满足窑变的条件。

钧瓷的窑变效果是通过升温、降温、气氛、压力的变化来实现的。传统窑炉无法精确操控,孔相卿创造性地将液化气窑引入钧窑,为钧瓷的发展铺平道路。1994年,孔相卿又对耐火材料提出了新的改进要求。过去在烧制钧瓷时,大部分热量都作用在了窑炉和耐火材料之上,浪费严重,改进耐火材料之后,燃烧效率大大提升。“从柴窑、煤窑到气窑,燃料的性质决定了窑炉的形态,也产生了不同的钧瓷窑变效果。气窑的性质决定气体燃料可以在窑炉中自由流动,也可以掌握窑炉内的火候,使火焰的分布更加均匀,由此决定了钧瓷的烧制成功率大大提升。”孔相卿说。

2011年孔相卿试制成功的铜系青蓝釉,色彩饱和度高,视觉冲击力强。由于窑变因素,铜系青蓝釉既能出现青蓝釉色调,又能出现不需要点斑的自然红。在学术界,铜系青兰釉被誉为“钧釉技艺的划时代革命”。

“一直以来,我所做的工作都离不开科技的支撑。在现代科技高度发达的今天,困扰钧瓷界的众多难题都可以得到解决。”孔相卿说,古人认为窑变天成,是因为他们不了解化学反应,在现代科技的帮助下,钧瓷艺人取得了前人难以想象的成就。

“人们都知道炉钧难烧,可为什么难烧、如何解决,一直没有得到很好的解答。我在气窑中的器物周围围上蓝炭,模拟传统炉钧的烧制环境,就很好地解决了这一难题。”孔相卿认为,这就是科技的力量。

“不要把落后当传统。”孔相卿说,传承与创新都是发展的一个过程,继承传统不能一味模仿,应弃其糟粕,取其精华,把好的东西传承到创新技艺中,创新并不排斥传统。“钧瓷和很多艺术品一样,看重的是结果,不是过程。一件钧瓷作品的好坏,取决于它本身的品质,而不是它如何烧出来的。”孔相卿说,钧瓷行业如今呈现出百花齐放的良好局面,正是新技术不断引入造就的,钧瓷艺人不能一方面享受着新技术带来的好处,另一方面又反过来说着新技术的不是。

“继承不是目的,而是为了更好地发展。”孔相卿如是说。

生活成就器物,器物服务生活

“钧瓷艺术走入大众生活,是现代钧瓷发展的必由之路。”在采访中,孔相卿不断强调这一点。随着现代人生活水平的提高,人们不断追求古代文人和士大夫阶层高雅、精致的生活方式,钧瓷作为极具特色的文化符号,能够让现代人体验到与古人类似的生活情趣。“宋代文人有着四种雅致的生活方式,焚香、插花、饮茶、书画,而这些生活方式,现代人都可以在钧瓷的帮助下很好地完成。”

在孔相卿看来,现在的钧瓷精品,就是以后的文物。“如今顶级的钧瓷器型、釉色等,承载着现在最高级的制瓷方式与艺术,体现着现在的流行元素,若干年以后就是最真实的文物。”孔相卿说。

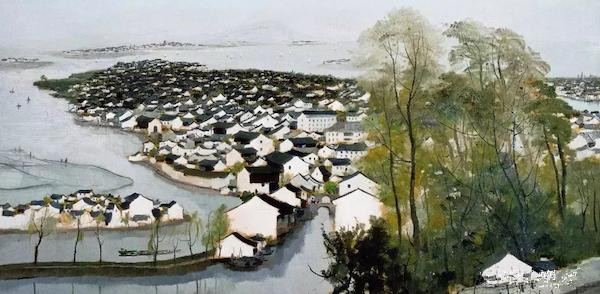

“唐煮宋点明沏泡”,现代人适应了泡茶而饮的饮茶方式,必然有相关的茶具与之相适应。围绕中原地区的茶文化,孔相卿创新设计制作了极具中原文化特色的《中原壶》,开创了钧瓷茶器创新发展的先河。“要想体现中原特色,就要用具有中原文化艺术特色的名瓷。因此,我选定钧瓷作为载体,烧制成茶壶、茶杯,还开发出了与之配套的香器、花器等,做成系列茶器,进而带出了一个大的钧瓷茶器产业。”孔相卿说,如今,在《中原壶》的引领下,钧瓷茶具已渐成规模,形成产业,工艺品质不断提升,釉色更加丰富,造型也越来越多。孔相卿为钧瓷茶具产业的发展作出了重要贡献。

“钧瓷以实用艺术的身份进入更多人的生活,需要体现三点,一是尊重适用,二是侧重形式,三是融入文化。”孔相卿认为,做到这三点并非易事。通过钧瓷艺术引领现代人新的生活方式,需要传承文化元素和符号,继承其中的优秀技艺,但不能全盘照搬照抄。“每个时代都有其技术局限性,现在有了新技术,就要懂得应用,不然怎么发展?观念变了,路就宽了。”孔相卿说,钧瓷可以说是唯一活着的传统陶瓷,正是由于其“入窑一色、出窑万彩”的特质,从而为钧瓷艺人提供了广阔的表现空间和发展空间。

孔相卿作品《中原壶》

大师不是评出来的,是干出来的

“大师不是评出来的,是干出来的。”面对如今纷繁复杂的大师称号,孔相卿这样定位大师。“大师的帽子有其积极的一面,这是其他人对钧瓷、对钧瓷艺人的一种肯定,但不能为了沽名钓誉而忙于‘找’大师的帽子戴,那就得不偿失了。”在孔相卿看来,要想成为大师,至少要对钧瓷有所贡献,要多问问自己,什么是自己创新的,什么是自己发明的,什么是自己引领的风尚。在钧瓷界是用作品说话的,只有对行业作出贡献、产生影响,才能成为大师,即使暂时不能成为大师,但仍会受到业内人士的尊重。

“大师的历史责任,就是把艺术从博物馆中请出来,使其发扬光大,引领行业的发展,并为行业的发展作出贡献。”孔相卿说,一个人的能力有大小,但一定要有责任感,总是同质化烧制,跟随着别人亦步亦趋,别人烧什么你烧什么,这样的人永远成不了大师。要想成为合格的大师,就需要沉下心来,在技和艺两方面不断提升自己。“能做成钧瓷,靠的是技术,但只是一位合格的匠人;能将钧瓷做好、做精,才是艺术。艺术修炼是一辈子的事情。”孔相卿说,本地窑口走出来的有技术的年轻人和科班出身经过正规艺术修炼的大学生,正是技和艺的不同代表,两者相互学习,不断融合,才能成为大师。

对于如今各行各业兴起的“工匠精神”大讨论,孔相卿认为在钧瓷行业,同样很有必要。“如今的钧瓷行业,表面上很热闹,但并不是说每一件东西都是精品,粗制滥造同样存在,一个很重要的原因,就是缺乏工匠精神。”孔相卿说,现代社会存在的问题是浮躁,很多人沉不下心来,这是国人的普遍心态。钧瓷行业有着工匠精神的基础,追求工匠精神,发展工匠文化,是钧瓷未来发展的一大推动力。

古镇新生,机遇与压力并存

千年古镇,窑火凝珍。神垕镇作为钧瓷文化的发祥地、中国北方的陶瓷中心,千年以来,形成了以钧瓷文化、古建筑、古遗迹为核心的特色人文景观,被评为中国北方唯一“活着的古镇”。如今,机遇再次降临神垕古镇。前不久, 许昌市通过一项重要规划,力争通过3年努力,把神垕古镇打造成国家5A级旅游景区。

孔相卿作品《圆满如意瓶》

面对许昌市致力于打造神垕古镇5A景区的宏伟规划,孔相卿有着自己的看法。“神垕是活着的古镇,钧瓷是活着的艺术,钧瓷产业与古镇文化的相互融合,打造了一个其他地方无法复制的一个平台,这是千百年以来神垕镇又一次重大发展机遇。”孔相卿说,走以钧瓷文化和历史古镇为特色的发展道路,是钧瓷艺人一直以来的梦想。在中国经济大发展的整体环境下,神垕镇的宏大规划既是机遇,又有压力。机遇在于会有更多的人走进神垕,了解钧瓷,给钧瓷产业带来更大的发展机遇。压力也是不言而喻,神垕古镇在开放以后,肯定会有更多门类的艺术、更多瓷种蜂拥而至,神垕镇将再次成为中国北方的陶瓷集散地。这时,人们是会有所比较,也会有所选择。因此,神垕的钧瓷艺人只有潜心创作,加强行业自律,不断规范自身行为,把钧瓷做好,决不能以次充好,更不能恶意欺骗;要做真产品、真艺术,让钧瓷,也让钧瓷艺人真正成为神垕的代表与名片。

孔子有言:《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。高度赞扬了诗歌认识、育、审美的三大作用。孔相卿说:“钧瓷的最大特质就在于永恒主题,多变内容。常变常新,再变更新。”作为孔子第七十四代后裔的孔相卿,深谙先人的名言,领悟其博大精深的内涵,顺应钧瓷发展规律,并将自己的艺术造诣赋予在钧瓷作品中,使钧瓷既体现古老的民族神韵,又具有现代艺术的魅力。

钧可以兴,可以观,窑火相传,生生不息。

孔相卿,男,汉族,1963年出生于禹州市神垕镇,孔子第七十四代后裔,中国工艺美术大师、中国工艺美术大师评委、国家级非物质文化遗产代表性传承人(钧瓷烧制技艺)、享受国务院特殊津贴专家、中国陶瓷工业协会陶瓷大师联盟副主席、河南省钧瓷烧制工程技术研究中心技术总监、郑州大学艺术陶瓷研究所所长、河南大学硕士生导师、禹州市钧瓷行业协会会长。1992年创办孔家钧窑。

从事钧瓷艺术研究30余年来,以其创立现代钧瓷生产工艺体系,逐步破解窑变之谜,拓宽钧瓷的艺术表现形式,积极探索钧瓷产业化新路径,成功研制铜系青蓝釉等杰出成绩,成为钧瓷界公认的领军人物。有100多件作品在全国大赛中获奖,10多件作品被中国国家博物馆、中国工艺美术馆、中国美术馆等场馆及联合国总部收藏。

登录

登录