如果说人生里有起伏跌宕、波浪式前进的话,那么石鲁走上延安,便是他生命长河中最大的转折点。

石鲁一反往日的忧郁沉闷,他完全变了。变得爱说爱笑,变得无忧无虑,往往谈起一件兴奋事,便手舞足蹈地说个没完,而边区兴奋的事又太多,他的话匣子就一天到晚关不住。他变得不知疲倦,不知睡觉。俗话说:“两眼一睁,忙到熄灯”,他总是灯熄了还长久地舍不得合眼。边区火热的斗争生活,骤然间把他的眼界打开得那样大。他几乎光顾不过来了,什么工作他都想干,一草一木他都想画。他急、他恨,他急自己的工作效率太低,他恨有白天为什么还要有黑夜。他多少次躺下又爬起来,写笔记,勾草图,延安窑洞的小油灯陪着他熬过了无数个不眠的长夜。

一棵幼苗,在瘠薄的沙地里,萎萎缩缩,乃至慢慢地干枯死掉。但它一旦扎根于沃土,马上会生芽抽枝,最终长成参天大树。石鲁即是这样,一个极可能被埋没的人,但在投身于革命之后,他饱吮了生活母亲的丰旺乳汁,从内心深处迸发出对党的赤诚、对人民的热爱,而这一切又集中反映在刻苦创作的时候。他才华横溢了!

当然,他也可以走另一条路,按他母亲的意志,继承偌大的家业,支撑下摇摇欲坠的败落门庭,乖乖地做一个孝子贤孙。他也可以上完大学,出国留洋,搞另一番名堂,但那将是另外一种结果,到头来成为一个时代的殉葬品,那么,世界上就不会有石鲁这样一个伟大的名字,也不会留下他那万世不朽的作品和事业了。

石鲁这名字的本意,便决定了他选择前者而唾弃后者,这证明他在人生的十字路口迈出了多么至关紧要的一步。他在后来的一首诗中写道:

长夜漫漫绝豸虫,不谢红花兴正浓。

铁画银钩书天地,刺破东方一线红。

他诅咒那该诅咒的旧社会,他颂扬这颂扬不尽的新生活,他要用自己的如椽大笔,迎接升起太阳的新天新地!

初到延安,一切都是新鲜的。他走着新的路,画着新的画,唱着新学来的歌。可惜与他的绘画相比,他唱歌的天资差劲极了,嗓子总不像是自己的,唱上几句就跑调,拉也拉不住。尽管是这样,他仍然特别爱唱,就仿佛山中秀才,越说他哪样不行,他就越要表现他有这方面本事似的。只要大小会老师教歌,他都要挤破头去学,当然误不了画速写,这在他是一举两得。学唱多了,他的本钱就大了。在屋里时画时唱,在吃饭排队时哼,走到坡塬上四处没人,那就要可着喉咙喊了,别看是高粱地里的戏,像《解放区的天》《在太行山上》《绣金匾》《山丹丹开花》……他会的还真不少。同志们常常听他那南腔北调的嚎叫,又可气,又可笑。大家干脆不称他画家,反给他起了个“音乐家”的雅号,石鲁可不在乎:“音乐家怎么样?我唱上个十年八载,弄不好真能唱出个音乐家呢!谁敢保证我这方面成不了‘气候’?”

说是说,做是做,其实他自然专注绘画,尤其担任了西北文艺工作团美术组长以后,他更废寝忘食了。

当时文艺工作团正演出苏联话剧《生活在召唤》。从舞台布景的设计、制作到装台,都一股脑落到了他的肩上。他不但要当画匠,还要当木匠、铁匠、油工。当时舞台演出的简陋,是今天生活在现代化环境里的人所无法想象的。画布景没有颜色,要在山沟的风化石缝里,一块块挖掘可以代替红、兰、绿、黄各种颜色的泥土。没有笔和刷,棍棍棒棒扎上马尾羊毛就算可以了。那时人手不够,文学组的同志也加入了临时组建的舞台工作组,不少后来享誉文坛的著名作家,也都给石鲁当过木匠徒弟,跟着他学用锯、刨、斧、锛,制作过那最原始且最有意义最值得存留却又早已荡然绝迹的珍奇布景。

石鲁岂止是画画布景,装装舞台,他也当过使他羡慕的演员呢!那时话剧队赶排一出“活报剧”,正好演反面人物的演员生病,临时找不到扮演汪精卫的人选,石鲁看到机不可失,马上挺身而出了,还别说,他演得真挺像,要不然怎么会获得观众的热烈欢迎呢?!

不过石鲁总不能老演汪精卫呀,何况生病的演员一康复他当演员也就只能作罢了。石鲁倒不气馁,他想了个一窝端的好主意——拉洋片,这可太有意思了,自编自画,自拉自演,换一张唱半天,南腔北调更能吸引人,一围也围一大片,比演个汪精卫屁大一会儿功夫就滚下台去过瘾多了。

如此欢乐的生活,他画不够,演不够,唱不够,他像一个莽撞的毛头孩子,从这里钻出,从那里钻进,延安的沟沟坎坎、山顶河道,无处不留下他的欢笑。石鲁——这块罕见的“矿石”,在革命的熔炉里百炼成钢,终于在以后的日子里,为中国画坛在西北竖起了一根擎天巨柱。

画家的爱情风波

石鲁这样的活跃分子,不管在哪,无论和谁,都能谈得拢,说得来,毫无疑问,他是很受欢迎的一个人物。边区老少,干部战士,任何人见他都愿意攀谈几句,拉拉家常。不过文艺工作团的姑娘们可不太喜欢他,嫌他头发不梳,手脸不洗,太邋遢了。

石鲁可不在乎这些,依然如故,我行我素,头发照样垒鸡窝,手脸照样洗不净,但这也绝不是说,石鲁看不见身边的柳绿桃红,不愿得到姑娘们的青睐。说老实话,有哪个小伙子不注意姑娘,又有哪个姑娘不被小伙子注意呢?石鲁是暗暗地对一个女歌舞演员产生了好感,这姑娘叫闵力生,河南信阳人,晚石鲁一年随李经轮等同志从午阳来到延安。当时的文艺工作团分很多队,石鲁在五十九队,闵力生编到了六十一队。

延安的女同志不多,年轻姑娘更少了,闵力生在可数的姑娘里边,又是位较出色的演员,引起画家的注意,自然在情理之中。她匀称的个子,瘦弱文静,演起节目来又格外活泼动人。所以,每逢六十一队演出,石鲁次次必到,每次都要画回一叠速写,满载而归。有一回,闵力生、朱丹等人演出《放下你的鞭子》,观众沸腾了,石鲁也在观众堆里激动不已。这一次他无法抑制自己再画下去,也没有像往常那样带回一堆速写,但却带回了对那演员姑娘的美好眷恋。夜深人静,他在自己的破板桌上,下意识地一遍遍画那长长的辫子,白天对姑娘的印象,在他心中深深地扎下了根。

天随人愿,不久石鲁和闵力生调在一起,一个搞演出,一个搞舞美,他俩接触的机会增多了。

从这以后,石鲁一得空就找闵力生画像,当然也找别的姑娘和其他人画,只是几个人加到一块也没有闵力生一个人的次数多。正面、侧面、半身、全身,他不厌其烦地画,这已经不仅仅是画像了,是一个热情洋溢的画家在画着他深沉的爱!

忽然有一天石鲁病了,偏偏领导又安排闵力生去照顾,这真叫因病得福。石鲁顿时觉得十分病好了七分,他甚至想一直病下去,老让这个心意中的姑娘守在身旁。

闵力生也是第一次到石鲁的窑洞来,她一进门就皱起了眉头:“哎呀!这哪像是人住的地方,简直像狗窝!”话说完她自己禁不住笑了。石鲁既不解释,也不反驳,他听着嘻骂,就像听她唱歌一样,舒坦极了。闵力生想替他盖盖被子,可那条粗布被子脏的已经分不出表里。闵力生哭笑皆非地说:“真难为你这个大画家,这被子可怎么盖呀!”其他探病的同志也进门了,一位女同志抬手掂起这条被子,棉花都掉到了一头,大家哈哈大笑:“看哪,这是石鲁的被子!”说话的那女同志笑得眼泪都流出来了。

以后的几天里,姑娘为画家收拾着屋子,拆洗了被子,画家对姑娘倾诉了爱慕之情。精诚所至,金石为开。姑娘终于被画家的赤诚感动了,她笑着对石鲁说:“我开始真的对你印象不好,觉得你这个人太郎当了。”

“好办好办,知错必改。这好办!”石鲁也笑了。

画家病好之后,像换了一个人,遵照诺言他整洁起来。同志们开玩笑地说:“哎哟,石鲁害这次病,害成了公子,快认不出来了!”

好事多磨。正因为女同志太少,谁和谁接触多了,免不得背后风言风语。闵力生那时已是共产党员,一个党员和一个大地主的儿子谈恋爱,就有人放话说:“石鲁要找党员做老婆,他是想入党哩!”

在延安时,党员谈恋爱是需要经过组织同意的,鉴于舆论很大,领导上要闵力生考虑。姑娘把意见如实告诉了石鲁,石鲁听后淡然一笑说:“可以请组织考验,但说心里话,我是想要入党的。”

忘记了那面红耳赤……

其实,石鲁从安吴到陕北,早在投入延安怀抱的头一天起,参加党的愿望就已经有了。

一九四○年在延安陕北公学学习期间,由于他迫切的要求以及各方面良好的表现,党支部已经同意接纳他入党。但因为他对党的忠诚坦白,认真详尽地填写了自传,写了他历史的全部细节。当时,需要调查落实的材料不具备,反而被停下来。这一停就是好多年,政治上的挫折连锁反应到爱情的风波,创伤受到刺激就会更加疼痛,他伤心极了。但石鲁没有消沉和颓废,即使在生活路上几次濒于绝境,他都不曾沉沦过。他不灰心,不抱怨,一如既往,兢兢业业地努力工作。

《贝多芬传》卷首写道:“我愿证明,凡是行为善良与高尚的人,定能因之而担当患难。”姑娘也没在他坎坷的时候离他而去,仍然悄悄地关心照料着他……爱情的力量像烈火中洒进了盐粒,“乒乒乓乓”时刻震动着画家的心,他更加奋力进取、百折不挠,终于如愿以偿地加入了中国革命先锋队伍的行列,那已是一九四六年的事情了。

画家李琦说:“石鲁有两个了不起:艺术上了不起,政治上了不起。这不是冒碰的,他是基于对马列主义的研究和领会。”石鲁一向对任何事物的看法认识从不模棱两可,是为是,非为非,尤其是在原则问题上,绝不含糊。

在陕北公学,为发展中国画的问题,他和刘迅争执得面红耳赤,刘迅不同意他的一些看法。他们睡在一个房间,有时竟吵到谁也不跟谁说话的地步……

在文艺工作团,为功利和革命的功利主义,他和王汶石辩论得互不相让,正吃着饭俩人敲起了筷子头……王汶石说:“功利主义就是坏的,没有什么革命非革命之分。”石鲁则认为功利主义和革命的功利主义截然不同,不能用坏字一概而论。王汶石要他拿事实说话。石鲁举了个边区种大烟的例子:“譬如说大烟吧,是毒品,有害的。但我们边区种大烟,是为了解决生活困难,为了丰富大生产运动,为了打破敌人经济上的包围封锁,这又是有利的了。此种情况可称为革命的功利主义!”王汶石一时无从反驳,气得大喊:“诡辩,你是诡辩论!”

无论吵到敲筷子头也好,互不理睬也罢,但他们从不伤同志感情,他们仍是好朋友,而石鲁勇于坚持自己的观点,旗帜鲜明地为原则争辩,正是一个革命艺术家最宝贵的品质。后来的许多事实证明,石鲁坚持的认识当时是对的,如一九四三年,毛泽东在论著中也提出了革命的功利主义……即使这样,石鲁也绝不趾高气扬,反唇相讥,他从不那样做,往往这时候他的表现是淡忘了,忘记了面红耳赤,敲筷子头,忘记了曾有过的那些争议……

艺术上的成熟伴随着政治上的成熟,这归结于他孜孜不倦的学习。在延安中央党校时,他是马列主义学习小组长。他的学习笔记一本一本的,字迹工整。他常在小油灯下一坐一夜不动窝,认真乃至忘我,所以后来在“动乱”中他随便讲出一句话,都是基于他对马列主义的深刻认识,是掷地有声的。

“多面手”刀下的“娃娃兵”

抗日战争已经进入了相持阶段。中国共产党及其领导的军队和人民在与敌人进行艰苦卓绝的斗争中,也在面临着更加严酷的考验。

石鲁虽未能拿枪拿炮和敌人浴血疆场,但却用另一种武器——画笔、刻刀,在同一条战壕里和敌人作战。

当时的边区遭受着层层封锁,各方面条件都非常困难,画家作画更是不易。画油画、国画是不行的,首先是没有颜料,没有宣纸,这基本材料的缺乏,就等于取消了这些画种。但刻木刻总还可以,遍地枣林,不愁没板子使用,缺少刀子,铁匠打几把就有了。所以,画家们那一时期的作品大多是木刻、版画,间或也画漫画和连环画什么的。石鲁则样样都画,既刻木刻,也制版画,画漫画,而为“拉洋片”所画的连环画就更无计其数了。他在美术上,始终是一个多面手。

他积极参加街头大大小小的诗画活动,他热情地组织“拉洋片组”,和同志们在一起,赶着小毛驴,串遍延安的每一个山村,为团结人民,教育人民,揭露敌人,消灭敌人,贡献着自己的光热才智。

有一天,石鲁听到从前方回来的同志说:“日本侵略者为了把强征入伍的日本青年,训练成嗜杀成性的恶魔,便经常把我国无辜的老百姓抓来,让他们练习砍头……”这个血淋淋的真实故事,使石鲁悲愤万分。他一闭上眼,就眼见一个刚被砍落的人头滚到了他面前,那被残杀的同胞的头,流着血,嘴还在动……他再也压抑不住内心的痛楚,半夜披衣,在摇曳不定的油灯下,开始勾画木刻草图《娃娃兵》,很快这幅木刻印出来了,画的是日寇练兵场上,我们的一个同胞被捆绑在枯树桩子上,旁边一个凶恶的日本军官正在指挥一个满脸稚气的娃娃兵,提刀练习砍杀这个无辜的老百姓。

这幅画后来于“纪念抗战五周年”的时候,在延安文化沟口露天舞台上的纪念画刊上展出了。这样一幅控诉的画,愤怒的画,给观众留下了很深的印象,增添了人民对日本军国主义的无比仇恨。

他代表了那一个时代的青年

石鲁曾说:“生活不仅供养艺术之原料,创作之源泉,思想之燃料,更当是陶冶我之熔炉,画者不经过生活之锤炼,岂能锤炼艺术哉。”

上述经验谈,当为延安照。

作为一个忠诚的党员艺术家,石鲁始终恭恭敬敬地向工农兵群众求教学习。他无时无刻地把自己置身于生活的海洋,吸收着取之不竭、用之不尽的原料、燃料,生活锤炼了石鲁,石鲁锤炼了艺术。

这方面作家王汶石同志曾有过真切动情的叙述:

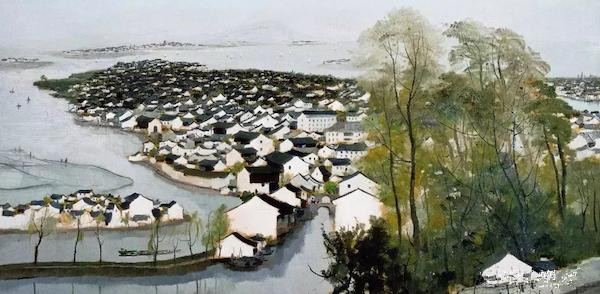

“他那深入群众、苦练苦学的精神,在当时的延安是很引人注目的。他的妻子是演员,带孩子的任务,常常落在他这个当画家的爸爸身上。有一个时期,在延安,无论是骄阳似火的酷夏,或是冰封雪阻的隆冬,人们常常会见到一个长发蓬松的青年,背上缚着一个黑瘦的小男孩,时而在南七里铺的山头,时而在杜甫川的险畔,一忽儿在延水之滨,一忽儿又在凤凰山麓,坐着个自制的小马扎,捧着块自制的小画板,为农民、石匠、牧羊人、赶脚汉、自卫军、老红军、婆姨、女子、老汉、娃娃等潜心写照,为陕北的山,陕北的水,陕北的窑洞,陕北的山村以及陕北的蓝天、白云、落照和炊烟写生,他就是石鲁。”

石鲁的这种远大志向和苦学精神,代表了他同时代的延安青年,代表了那个年代革命青年共同的精神风貌,而同时,他又给他周围的青年战友树立了一个出色的榜样。

世界上最辉煌的东西有两样:天上的太阳,地下的自然。在延安,石鲁这两样东西都得到了,他沐浴着阳光,遨游在自由自在的生活天地,他不负大好年华、火红岁月。他的作品如拨闸放水,接连不断地流淌出来。像《打倒封建》《说理》《群英会》等等,经过时间的推移,历史的考验,他的不少作品都成为革命发展的里程碑。人们往往提起某一时期的代表作时,总常以石鲁的作品举例,当编选《版画作品五十年》的时候,本来有一条规定,以后不是版画家的同志不选。但唯有石鲁的两幅《打倒封建》《说理》选入了。这正因为大家感到这两幅版画确实体现了那个时代,去不掉!于是便打破了原来的规定。

登录

登录